Миграционная напряженность — путь к столкновению цивилизаций? Аналитика Прейгермана

Сюжеты войн и миграции сегодня в топе информационных потоков в мире. Складывается впечатление, что в большом пазле происходящего они воплощают на практике описанную три десятилетия назад теорию столкновения цивилизаций.

Если пренебречь известным советом профессора Преображенского и все же почитать до обеда большое количество мировых газет, а потом за чашечкой послеобеденного кофе ранжировать их основные сюжетные линии, то в топе окажутся две сквозные темы. Это войны и миграция. Едва ли хоть в какой-то стране мира ведущие СМИ сегодня ежедневно не пишут или не говорят об этих темах. Даже если они напрямую не касаются жизни и политики отдельных стран, то проходят в них опосредованно: через то, что эти сюжеты все больше сказываются на государственных решениях и общественных настроениях во многих мировых и региональных державах.

В целом темы войны и миграции стали уже привычными в информационном потоке. Такова природа человеческих эмоций и психологии, что даже к самому страшному мы способны адаптироваться достаточно быстро. А если это страшное нас затрагивает лишь косвенно, то постоянные медийные напоминания о нем замыливают глаз и отключают внимание к деталям. Поэтому, даже когда какие-то темы высоко в топе медийной повестки дня, они редко воспринимаются в комплексе, как элементы какого-то единого пазла.

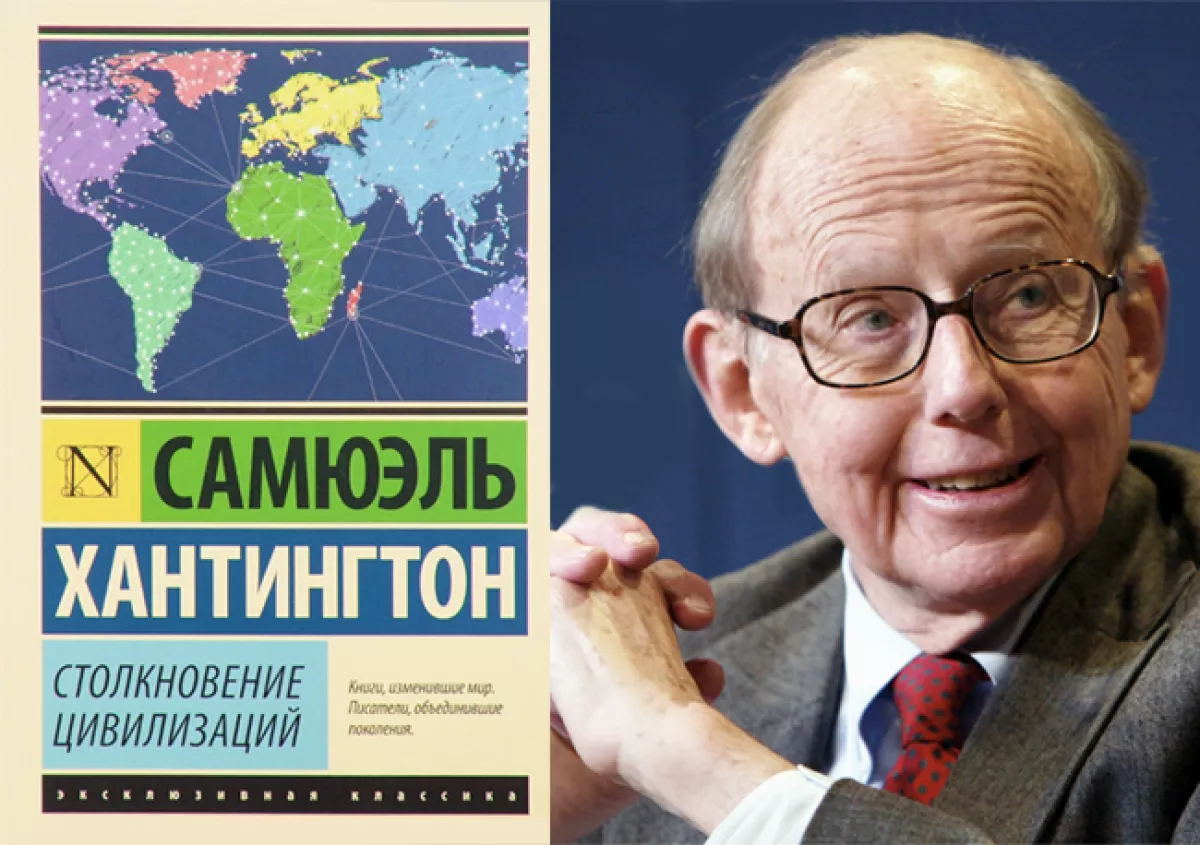

При этом, если задуматься о звучащих сейчас отовсюду военных и миграционных сюжетах, то подобный пазл вполне может сложиться вот в какой вопрос: а не происходит ли прямо на наших глазах реализация на практике знаменитой теории о столкновении цивилизаций как главной движущей силе международных процессов в XXI веке? Эту теорию, как известно, три десятилетия назад выдвинул американский профессор Сэмюэль Хантингтон. Изданная им в 1996 года книга «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» стала бесцеллером. Но все же долгое время она воспринималась просто как интересная академическая работа и пылилась на библиотечных полках в тени более нравившихся в эпоху «однополярного момента» идей о конце истории. То есть при жизни автора она не стала законодателем мод мирового интеллектуального мейнстрима. Так может быть нарастающая сегодня тематическая концентрация войны и миграции в СМИ свидетельствует, что теперь теория о столкновении цивилизаций все же становится практикой? Может быть профессор Хантингтон просто на 30 лет обогнал время?

Миграционные драмы из всех утюгов

Войны пока оставим в стороне. С ними, к сожалению, и так все ясно. По крайней мере, ясны разрушительные масштабы уже имеющейся и потенциально расширяющейся цепочки глобальных прокси-конфликтов. Сейчас же бросим взгляд на свежие заголовки, связанные с миграционными вопросами. Вот только несколько новостных сюжетов последних дней.

Сверхактивно начавший свою новую президентскую каденцию Дональд Трамп, как и обещал в ходе избирательной кампании, первым делом взялся за нелегальную миграцию в США. Он одно за другим принимает решения, чтобы перекрыть возможности для новоприбывающих мигрантов и массово депортировать уже находящихся на территории страны. Например, своим исполнительным указом он пытается прекратить, казалось бы, святая святых американской традиции – jus soli («гражданство по почве»). То есть право на американское гражданство по факту рождения на территории страны и вне зависимости от гражданства родителей.

Администрация Трампа внимательно смотрит и на конкретные страны, откуда в США прибывают мигранты. Колумбии Вашингтон ультимативно сообщает, чтобы встречала самолеты с собственными гражданами, которых принудительно возвращают домой. Когда колумбийские власти отказываются принимать самолеты с мигрантами на борту, президент США без лишних сомнений и колебаний обещает им ввести запретительные пошлины на колумбийский экспорт. И Богота отступает, соглашаясь с условиями Трампа. Также новая американская администрация настоятельно напоминает Канаде и Мексике, что с их территории в США систематически проникает большое количество мигрантов. А Пентагон и Департамент внутренней безопасности США получили задание подготовить на американской базе в Гуантаномо (Куба) места для 30 тыс. нелегальных иммигрантов, представляющих, по мнению правительства, наибольшую опасность.

Не менее активно миграционные новости поступают из Европы. В большинстве европейских стран эта тематика уверенно находится в самом топе общественно-политических приоритетов и все более явно определяет исходы избирательных кампаний. Поэтому центральное внимание ей уделяют и там, где электоральные кампании в самом разгаре, как в Германии. И там, где по итогам уже состоявшихся голосований сформированные правительства получили от населения очевидный сигнал, что политику в сфере миграции необходимо менять. Например, в Нидерландах, Италии, Швеции и Великобритании.

Итальянское правительство, несмотря на непрекращающиеся судебные иски, настоятельно реализует идею отправлять нелегальных мигрантов в специальные центры временного содержания в Албании. Лейбористское правительство в Британии унаследовало аналогичные идеи от своих консервативных предшественников и размышляет над их целесообразностью, ужесточая при этом правила обращения с лицами, ищущими убежище.

В новостных лентах европейских СМИ рутинно идут сообщения об очередных попытках мигрантов попасть в ЕС морскими и сухопутными путями. Эти сообщения сопровождаются репортажами и журналистскими расследованиями о международных преступных сетях торговли людьми. Не иссякает информационный поток по поводу миграционных проблем на границе Беларуси и стран ЕС, особенно на ее белорусско-польском участке.

Политическое влияние

Помимо собственно информационно-эмоционального шлейфа за всеми этими заголовками тянутся очевидные политические последствия, которые так или иначе проникают в самые разные сферы жизни в самых разных уголках планеты. Наиболее очевидно здесь и сейчас они проявляются, разумеется, в странах Запада, которые долгое время являются объектами миграционных потоков. Но опосредованно и в более долгой перспективе не меньшее влияние они оказывают и на страны и регионы происхождения основных масс мигрантов.

В западных внутриполитических дискуссиях на миграционную тематику плотно завязываются вопросы ухудшающихся экономических условий, преступности и терроризма, а также культурной несовместимости. Где-то это объективная завязка, а где-то – в мутной воде начинают ловить политическую рыбку. Напряженность во многих случаях проявляется массово и публично: в виде демонстраций, протестов и даже насильственных столкновений. Естественным образом это ведет к резкому росту популярности правых и крайне правых.

В незападных странах миграционные темы также уже есть во внутриполитической повестке дня, будут становиться там все более заметными и давать электоральные бонусы местным радикальным силам. Во-первых, из-за фактора массово уезжающих и теперь массово возвращаемых собственных граждан в местной политике, экономике и обществе. Во-вторых, из-за усиливающихся линий напряженности между странами, откуда едут, и государствами, куда стараются попасть. Недоброжелательная западная риторика и политика в отношении мигрантов будет провоцировать ответные эмоции неприятия на фоне чувств несправедливости и обиды. А это будет конвертироваться в политические дискуссии и программы, которые явно не окажут позитивного влияния на многие межгосударственные отношения.

То есть из внутриполитического бурления и там, и там вокруг миграционных проблем будет проистекать рост международной наэлектризованности, появятся новые конфликтные сюжеты. Правда, в некоторых случаях, наоборот, можно ожидать, что на почве вызовов незаконной миграции государства будут стараться находить общий язык и углублять сотрудничество. Например, сотрудничество в виде обустройства центров временного содержания мигрантов, которых целенаправленно свозят из стран «назначения» в страны транзита. Такие проекты пытаются наладить уже упомянутые Италия и Великобритания. С подобными предложениям к странам Азии и Африки в последние годы активно обращаются чиновники Евросоюза.

Интересен в этом плане и свежий кейс того, как страны ЕС резко полюбили Сирию и ее новые власти, даже несмотря на то, что еще вчера называли ее представителей не иначе как террористами. Источник такой любви по расчету понятен и естественен, учитывая давление миграционных проблем. Ее результатом становится склонность отменять санкции, которые годами действуют в отношении Дамаска. Это тоже может стать примером, когда миграции и войны все же способствуют большему сотрудничеству. Однако, к сожалению, в общей картине происходящего сложно представить, что такие в основном единичные примеры сотрудничества могут переломить доминирующую тенденцию к росту напряженности из-за миграционных проблем.

Столкновение цивилизаций в действии?

Складывается впечатление, будто происходит какое-то глобальное переосмысление рамок восприятия действительности, которые предыдущие десятилетия казались данностью и неподдающейся никаким сомнениям базовой нормой человеческой жизни в XXI веке. Понятно, что все это ведет к коренным изменениям во всех перечисленных выше внутриполитических и международных вопросах. Также понятно, что в относительно недалекой перспективе кардинально новое обличие могут получить некоторые проявления глобализации, различные сферы международного права, мейнстримная политическая повестка и культура.

Но на фоне всего происходящего с миграцией и соседства этой темы с сюжетами войны, как кажется, появляется все больше оснований задаться вопросом: а не являются ли эти события еще и отражением долгой исторической траектории к столкновению цивилизаций, о которой почти 30 лет назад писал Самюэль Хантингтон?

Очевидно, что основания для положительного ответа на этот вопрос также растут. Значение межкультурных и межцивилизационных различий по определению увеличивается, когда конфликты в международных отношениях сегодня в основном не имеют идеологической основы, как, например, в годы Холодной войны. А то, что на эти международные реалии дополнительно накладывается фактор миграционной чрезвычайности, делает цивилизационное измерение практически запрограммированным.

Однако, как и три десятилетия назад, когда вначале статья в журнале «Foreign Affairs», а затем и отдельная книга Сэмюэля Хантингтона задались вопросом о столкновении цивилизаций как главном механизме мировых процессов, дать однозначный ответ на этот вопрос сложно. Еще сложнее быть уверенными по поводу линейности происходящего и переплетения различных факторов. Хотя в целом сегодня мы действительно становимся ближе к реалиям большого столкновения цивилизаций всерьез и надолго. Миграционные вызовы и войны все сильнее толкают человечество в этом направлении.

Но одновременно видны и существенные попытки истории двигаться в иные стороны. К примеру, происходит своего рода возвращение, реинкарнация национального государства как главного актора и источника целесообразности в мировых делах. Не случайно некоторые конфликты сейчас разрывают именно внутрицивилизационные связи, устанавливают границы внутри групп с общей религией и культурной идентичностью. К тому же еще предстоит выяснить, какие именно межцивилизационные разломы будет стимулировать происходящее ослабление позиций собственно западной цивилизации. И насколько масштабным окажется (или не окажется) западное ослабление, насколько и как другие цивилизации смогут приподняться в мировых процессах.