Трансатлантические отношения в зеркале российско-американских качелей Аналитика Прейгермана

Все более амплитудные качели в американо-российском диалоге проектируют такую же амплитудную тень на трансатлантические отношения. Эта тень усиливает ощущение «момента истины для западного альянса». В нем одновременно переплетаются новые факторы и старые константы в отношениях США с европейскими союзниками.

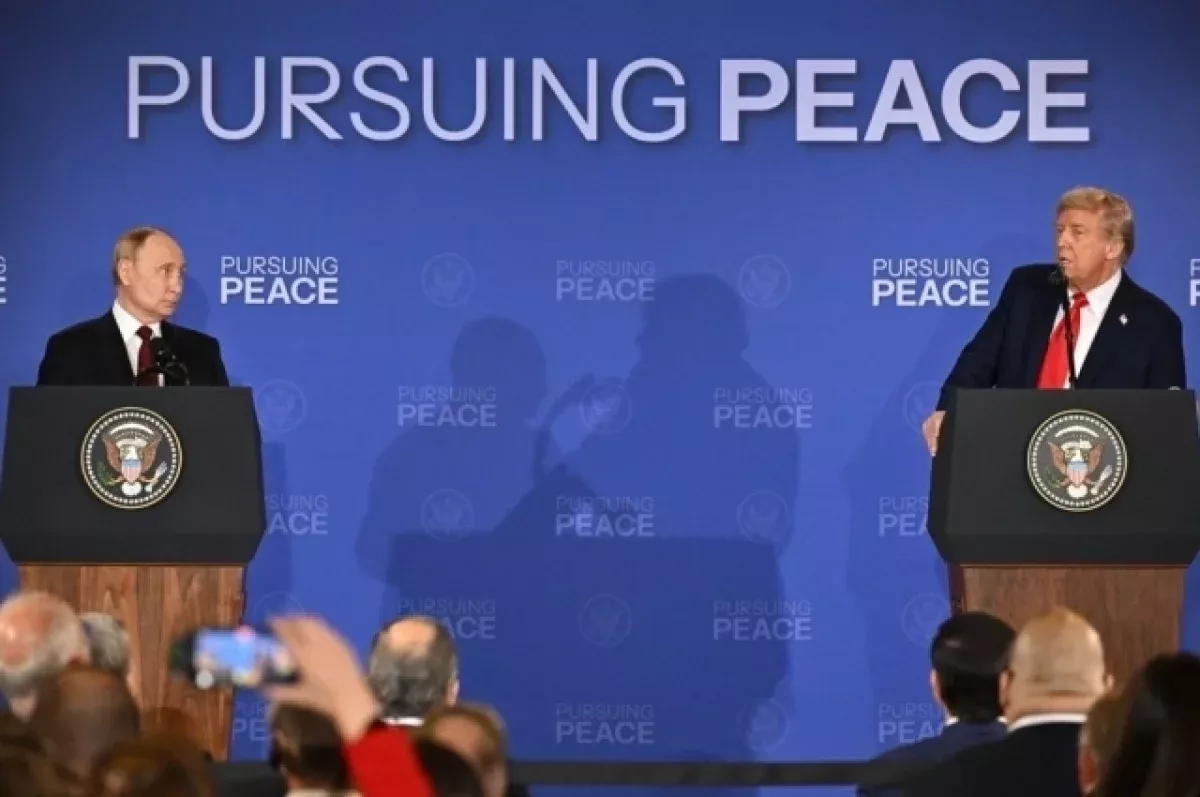

За последние полторы недели, с разницей всего в шесть дней, «качели» в диалоге между Вашингтоном и Москвой достигли двух крайних точек амплитуды. Еще 16 октября мировые СМИ почти как о сенсации сообщали о внезапно возникших планах организовать новый американо-российский саммит в Будапеште. А уже 22 октября США не только остановили подготовку саммита, но и ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, что в самой России было воспринято как подчеркнуто недружественный шаг.

Такая амплитуда крайностей дает повод порассуждать о многих темах. Прежде всего, конечно, о динамике и перспективах самих российско-американских отношений. О сценариях дальнейшего развития российско-украинской войны, а в более широком смысле – противостояния по линии Россия-Запад. О внешнеполитических подходах администрации Дональда Трампа: о ее понимании кнута и пряника в переговорном процессе и о логике использования обоих этих инструментов для достижения тактических и долгосрочных задач.

И также эта амплитуда является хорошей зарисовкой для анализа трансатлантических отношений. То есть отношений между Вашингтоном и европейскими столицами. Последние пытаются активно влиять на содержание американо-российского диалога и решения, принимаемые администрацией Трампа в его контексте. И это понятно, ведь такие решения имеют прямые последствия для большинства европейских государств, в том числе для их будущего взаимодействия с США.

«Момент истины для западного альянса»

Еще после скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном зале Белого дома 28 февраля этого года экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер написал, что событие отразило «отчетливый момент истины для западного альянса». И с таким наблюдением сложно не согласиться.

Правда, пожалуй, момент истины для трансатлантических отношений наступил раньше. Его хронологию можно обосновать по-разному. Как минимум, крайне жесткое в отношении европейцев выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на все той же Мюнхенской конференции по безопасности за две недели до скандала в Овальном зале уж точно говорило о трансатлантическом кризисе не меньше. Как мы тогда отмечали, оно отразило исторический переломный момент в отношениях Вашингтона и его европейских союзников и засвидетельствовало зарождение нового «коллективного Запада».

Вне зависимости от точки отсчета очевидно, что весь сюжет российско-украинской войны и политика действующей американской администрации в его контексте в любом случае оказывают прямое влияние на трансатлантические отношения. И в этом смысле все, что происходило в последние восемь месяцев, – все колебания амплитуды в диалоге Москвы и Вашингтона и все попытки последнего продвинуть мирный процесс – продолжают подсвечивать «отчетливый момент истины для западного альянса». Потому что происходящее, как и подчеркивал Ишингер, действительно «ставит под сомнение некоторые фундаментальные представления, которые лежали в основе трансатлантических отношений еще со времен Второй мировой войны».

По сравнению с февралём и мартом, когда по обе стороны Атлантики еще только свыкались с мыслью, что Дональд Трамп вернулся в Белый дом, повсеместно произошла адаптация к этому факту. Более обыденной звучит и констатация того, что «огромные разногласия стали подрывать трансатлантическое доверие» и что они «потенциально катастрофичны для трансатлантического единства и жизнеспособности НАТО».

Тем не менее каждый раз, когда американский президент объявляет, что его очередной телефонный разговор с российским коллегой прошел успешно, уровень нервозности в европейских столицах заметно повышается. А новости о планируемых личных встречах и вовсе вызывают шоковые волны, которые пронзают многие даже самые защищенные административные здания в Европе. Потому что об этих новостях союзники США по НАТО узнают даже если не из СМИ, то лишь немногим ранее их публикации в СМИ. И уж точно не в результате предварительных консультаций с Вашингтоном, что обычно считалось бы базовой практикой между союзниками.

Подобный шок случился в августе, когда европейские лидеры внезапно узнали о решении Трампа и Путина встретиться на Аляске. Аналогичные волны разошлись по старому континенту после анонса намерений организовать следующий американо-российский саммит в Будапеште.

Правда, затем — и после саммита в Анкоридже, и спустя всего несколько дней после объявления о Будапеште — прямо противоположные эмоции захватывали большинство европейских правительств. По мере смены тональности Трампа в отношении России чувство шока и даже унижения в Европе уступало место облегчению и удовлетворению. То есть тоже получаются своего рода качели.

При этом в плане «момента истины для западного альянса» важно не качество эмоций европейских лидеров по поводу тех или иных новостей, поступающих по итогам российско-американских переговоров. Важно то очевидное обстоятельство, что европейский фактор в этих переговорах играет далеко второстепенную роль, хотя предмет разговора по понятным причинам в первую очередь касается именно Европы и интересов государств континента. Но представителей Евросоюза или отдельных европейских стран не только не приглашают участвовать в переговорном процессе, на чем они изначально настаивали. В некоторых случаях Вашингтон даже не успевает оперативно проинформировать союзников по НАТО об уже принятых решениях, так как, очевидно, не видит в этом особой практической значимости. Разумеется, что-то подобное при администрации Байдена или любого другого президента США за несколько прошлых десятилетий (кроме самого Трампа) было сложно представить.

Уже не все элементы союзнической симфонии сплетаются воедино

Однако указывают ли эти российско-американские качели и их тень над Европой на принципиально новую реальность в трансатлантических отношениях? Свидетельствуют ли они о том, что европейские союзники Вашингтона оказались в таких геополитических условиях, которых ранее вовсе не существовало? И да, и нет.

Понятно, что не в последнюю очередь эта новая ситуация в трансатлантических отношениях отражает специфическую стилистику действующей американской администрации. Уже первый президентский срок Дональда Трампа показал, что не только в рамках избирательных кампаний, но и в качестве главы государства он не считает необходимым ограничивать себя протокольными стандартами, принятыми нормами политкорректности или устоявшимися практиками межгосударственного общения. По-видимому, и от членов своего кабинета он ждет того же. И это в равной степени распространяется на отношения как с внешнеполитическими оппонентами, так и с союзниками. И уж точно это распространяется на Европу, к которой 45-й и 47-й президент США давно не испытывает особых симпатий.

Но было бы ошибочно списывать все лишь только на стиль действующего главы Белого дома. Очевидно, что проявления нового в отношениях США с союзниками по НАТО не сводятся лишь только к экстравагантности или личным предпочтениям Дональда Трампа и представителей его команды. Подчеркнем в очередной раз: главным движущим фактором изменений является то, что меняется значение европейского континента для американских стратегических раскладов. И связано это, опять же, не с Трампом или внешнеполитическими взглядами различных групп республиканцев. Причина в объективном процессе нарастания геополитического противостояния США и Китая и структурировании вокруг него всей системы международных отношений.

Следствием этого во многом и является та новая тень, которую на трансатлантические отношения проектируют российско-американские переговорные качели.

США действительно перестают быть «европейской державой» в том смысле, который в середине 1990-х годов в это понятие вкладывал высокопоставленный американский дипломат Ричард Холбрук. По крайней мере, перестают быть в той степени, которая характеризовала центральность европейского континента для национальных интересов США в период с середины прошлого века.

Не удивительно поэтому, что между союзниками по обе стороны Атлантического океана все меньше единства. И в плане картины мира, а также основанного на ней целеполагания во внешней политике и политике безопасности. И в плане нормативного представления о цивилизационной миссии Запада. Вернее, миссионерство сохраняется глубоко в ДНК и в Европе, и в Северной Америке. Но в повседневной политике в условиях нарастающей геополитической конкуренции в мире для Вашингтона под трампистскими флагами оно становится сугубо инструментарным. На первом плане – осязаемые американские интересы и жесткое их отстаивание любыми способами и с наименьшими издержками.

На этом фоне со стороны администрации Трампа нет даже какого-то минимального притворства, что мнение и интересы европейских союзников имеют важное значение для Вашингтона. Как в контексте переговоров с Россией, так и по всем другим вопросам. Это точно не тот образ трансатлантического единства, которое в начале 1960-х годов описывал на тот момент уже бывший госсекретарь США Дин Ачесон. Он тогда сравнивал союзническую политику с выступлением оркестра, где множество инструментов «сплетают воедино все элементы симфонии».

Главная характеристика трансатлантических отношений остается неизменной

Ожидаемо, все это приводит европейских политиков к сомнениям по поводу надежности США как главного союзника и провайдера зонтика безопасности. От дипломатов и экспертов в различных частях Европы сегодня можно услышать, что проблема доверия в трансатлантических отношениях еще никогда не была такой актуальной и болезненной, как сегодня.

При этом складывается впечатление, что в самом Вашингтоне не сильно беспокоятся по этому поводу. Конечно, какая-то часть политиков и экспертного сообщества, особенно близкая к Демократической партии, продолжает повторять, что главный источник глобальной мощи США – ее уникальная по размаху и синергии сеть альянсов.

НАТО в этой сети всегда являлась главным элементом. Поэтому они считают жесткое и откровенно пренебрежительное отношение действующей администрации к европейским союзникам глубоко ошибочным и несущим вред долгосрочным американским интересам. Они надеются, что после этого президентского срока Трампа следующий лидер США вновь обратится к союзникам по НАТО и пообещает вернуться в Европу.

Однако, во-первых, мир уже изменился и продолжит изменяться. Эти изменения предопределяют потребности и интересы США в Европе. И вполне вероятно, что следующий глава Белого дома, даже если им окажется демократ, будет благодарен Трампу за болезненные и непопулярные изменения в трансатлантических отношениях. Хотя публично представители Демпартии, разумеется, продолжат критиковать республиканцев за грубость в адрес европейских союзников.

Во-вторых, при всех глобальных переменах в мировой системе, главная характеристика отношений внутри НАТО сохраняется неизменной. Европа остается такой же зависимой от США, как и все предыдущие семь десятилетий. Это не означает, что сегодня или в предыдущие семьдесят лет сама Европа не играла никакой роли в международной политике. Конечно же, играла и продолжает играть. Но в какой-то момент у самих европейцев и у некоторых сторонних наблюдателей сложилось обманчивое впечатление, что мировая роль старого континента намного выше, чем в действительности позволял ее геополитический потенциал.

Однако первые же признаки вернувшейся силовой политики вновь показали, что без собственной военной мощи сложно претендовать на роль сверхдержавы. И что в трансатлантических отношениях по определению нет и не может быть двух равных субъектов.

Гипотетически у ЕС были возможности сделать серьезные шаги в сторону того, что называется «стратегической автономией». Но для этого нужны были не просто политическая воля и базирующиеся на ней лидерство и решения. Нужно было преодолеть множество структурных сложностей и противоречий: как между двумя берегами Атлантики, так и внутри европейского континента. Даже ретроспективно сложно себе представить, что в недавней истории должно было пойти иначе, чтобы сценарий стратегической автономии стал бы реальным.

Чисто гипотетически возможности все же развернуть курс европейского политического корабля в сторону стратегической автономии сохраняются и сегодня. Более того, с учетом все более жесткой линии Вашингтона в отношении европейских союзников вероятность такого сценария выглядит даже выше. Но и это лишь очень гипотетически. А практически по-прежнему сложно представить, как пестрая полифония взглядов и интересов в различных европейских столицах может справиться с теми же структурными сложностями и противоречиями, тем более в условиях всепроникающей неопределенности.